窑洞文化的发展史

窑洞文化的发展史

沿黄云 | 云姑娘的话

我是云姑娘,一个90后女该

喜欢到处走走,分享我的见闻

喜欢我,请关注哦!

今天为您讲述华夏千年“穴居”文化——窑洞文化

沿黄云 | 窑洞与农耕

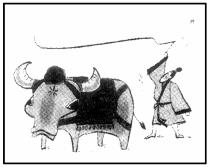

要了解窑洞发展就要追溯到远古农耕时期。经过几千年的风雨洗礼,窑洞像一位母亲,亲历着朝代变迁,看着她的土地成长,看着农耕文化的开创发展,有着深厚的农耕文化的痕迹,农耕文化的发展也带动了她的发展。

周族重视农业,《汉书·地理志下》有:"其民有先王遗风,好稼穑,务本业,故豳诗言农桑衣食之本甚备。"。

在夏朝在太康失位之时,不窋承袭其父后稷的官位。太康政乱破坏农业生产,不窋遂率领族人来到庆阳,在此定居,不窋用自己种庄稼的技能,教民稼穑,日出而作,日落而息。《诗经.豳风.七月》中描绘的正是一幅当时的农耕图。

《甘肃省通志》里庆阳人有"好稼穑务本业,有先王遗风"是他们的功绩,"陶复陶穴以为居"是他们的功绩,也为自己提供了保障。

所谓"陶复陶穴"就是周人根据不同的地理条件而挖的两种形式的窑洞,古代窑与陶相同,有了窑洞,人们就不再苦于野兽袭击,安全有了保障,开始定居生活,农业才因此而大力发展,窑洞便是农耕家园。

沿黄云 | 从原始洞穴到人工穴居

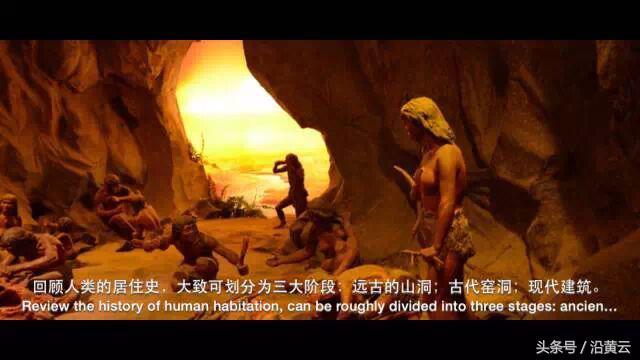

穴居和窑洞有直接的联系。天然窑洞不必营造,是猿人本能的栖居之所。之所以要说它,是因为人类祖先在掌握能够凿穴的石器工具后,受到这种空间的启发才发展到人工穴居阶段的。

原始洞穴

原始人所住地穴皆是自然而成,没有阳光,阴暗潮湿、又时常有野兽的危害,对人类生存十分不利,生活没有保障,也因此不利于发展,在不窋执政时,鞠陶负责挖窑洞。

汉应劭在《风俗通义》上说:“上古之时,草居露宿。冬则山南,夏则山北。”这应当说是一种实际状况,即原始人打了个季节差和地貌差,择取“草居露宿”的有利地形和有利季节。

人工穴居

人工穴居大约始于旧石器时代晚期。这时人的智力和生产力已经达到利用大型的尖状石器挖掘黄土洞穴的水平。

考古学家在蓝田公主岭附近的平梁就发现了一件利用整块石英岩砾石制成的长17厘米,宽9厘米的三棱大尖状器。

推测远古人类很可能就是利用这样的石质尖状器和硕大石斧开挖洞穴的。

距今七八千年前后的新石器时代早期,就发现了多处人类用以居住和藏物的圆形、椭圆形窖穴和筒形半穴居。

而在新石器时代晚期,人类已经进入了人工半穴居的居住阶段。

具体其特点如下图:

沿黄云 | 窑洞的出现

资料显示,土穴窑洞式建筑居住形式最早发生在黄河中游、晋陕峡谷两岸的黄土高原上。

黄土高原窑洞不单成为这两种文化的主要内容,而且发育得相当成熟——“吕”字型窑洞居室已经出现。

在陕北,发掘出的穴居遗址已经发展到具有内外两室的“套间”性质,呈“吕”字形,石板铺地,料礓石粉抹墙,还建有我国最早的壁炉。

先民们就这样经历了从原始穴居到人工穴居、半穴居,最后到土窑洞的出现。

穴居文化还有很多值得挖掘,此次讲述结束。

特别声明:此篇文章参考郭冰庐教授《窑洞民俗文化》。

标签: