中国人打仗是从什么时候开始“不讲武德”的?

中国人打仗是从什么时候开始“不讲武德”的?

说到打仗,中国人可能大多数都能马上说出一连串相关的成语,比如:半渡而击、围魏救赵、出其不意、四面楚歌、调虎离山、草木皆兵、风声鹤唳等,这些成语其实大都能体现出一个逻辑,那就是“不讲武德”,其实中国人的祖先以前打仗还是讲规矩、光明正大地来的。

电视剧大秦帝国里面的战斗场面,已经没有了战车

春秋时期的战争,就因为太讲“武德”,所以在战场发生一些我们在今天看来是难以理解,甚至是让人啼笑皆非的事情。

比如:

五十步笑百步。一般敌人如果战败了,是不追击的,如果真的要追击的话,只允许追击50步。《孟子》里说的原本的意思是跑50步是逃兵,跑100步也是逃兵,那你跑50步的怎么有资格去嘲笑别人100步的呢?但这句话如果放在春秋时期,那么意思就变了,就是本来跑50步就安全了,因为敌人不会再追了,结果非要跑出去100步,是不是傻……

上面其实只是其中一个例子,其实讲“武德”体现在战前、战斗期间、战斗结束,甚至还有“中场暂停”。

开战前要下战书。

打仗可不能偷袭,需要先下战书,约好地点、时间,战书的遣词造句还得谦虚恭敬,对方派遣的使者还会受到优待,包括但不限于举办宴会迎接,而且宴会档次不能低,得奏乐、赋诗,当然,使者作为客人也会答谢对方。

平民还没资格打仗。

春秋时代的战争其实平民还没有资格上战场,真正担任作战任务的是成年的贵族男子,也就是士,而平民或者奴隶只能做喂马、炊事、扛行李等这些任务。感觉硬生生地整成了贵族游戏。

开车打仗。

这里说的是使用战车作战,一个人一辆敞篷,战车一字排开。

1v1,主打一个不欺负人。

两军地战车数量相同,主打一个光明磊落,不欺负人,开打时1v1,就是说我方只和对方的其中一辆车捉对开打,不和对方其他车打。

绅士风度,等对方摆好阵势。

等双方都摆好架势,摆好了才开打。

“准备好了吗?”

“好啦……”

“那我开始啦……”

“好的……”

战斗中。

双方的战士在战车交错瞬间,开始用戈敲击对方(这里也只能敲选定的对战的那一辆,不能敲其他的),整个过程中战车不停,交错之后,就算一个回合,然后掉头回来接着敲,一般几个回合之后战斗就结束了,因为这时可能车已经坏了……

战后。

有个规则,不能俘虏白发的战士,有白发,说明年纪大了,得放人家回家养老。是不是充满了人性的光辉。

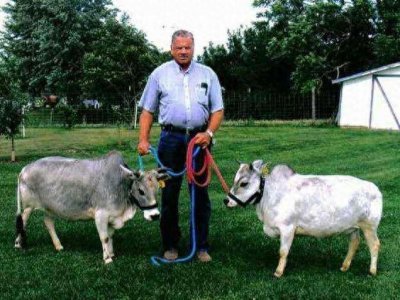

在晋国和楚国的邲之战中,晋军溃败,其中一辆战车坏了陷入了泥坑里,追击而来的楚军赶到后先帮忙把车修好了,然后继续追击,没想到晋军跑了几步,车又坏了,楚军又帮忙修车,然后再追,结果晋军就这样跑掉了,更有趣的是晋军还回头说:到底是楚国的军队,看人修车多专业啊……

然而,“好景”不长,时间来到了战国时代,中国人打仗开始不讲武德起来,开始使用起阴谋诡计了,比如马陵之战中,孙膑使用减灶计给庞涓下了一副迷药,秦赵长平之战中白起活埋赵军20万俘虏。其实究其原因是战争的形势或者说目的变了。春秋时期的战争大部分不是以灭国为目的,主要是为了称霸诸侯,削弱和消耗敌人使其臣服或者屈服。而且春秋时期的战争直接参与者多是贵族,人数也少,生产力不足也是其中一个原因,那时使用的武器还是青铜制,青铜产量也低,如果将对方的青铜武器大部夺走,对方就很难在短时间内重新组织起一场战争。

时间进入战国时代之后,战争的性质变了占领土地、掠夺人口、消耗对方的有生力量成为了这个时代战争的主旋律,征兵制度在这时形成,这时的战争进入了战时全民皆兵的状态,而且各国都在施行变法,从而提高军队的战斗力,大量的平民在这时候取代了贵族成为军队的主力。中国人战场上尸山血海,人头滚滚的时代就这么早早地到来了。

标签: