庶吉士制度-明代内阁大臣的摇篮

庶吉士制度-明代内阁大臣的摇篮

01

人才是一个政权的基石,这一点不管是古代王朝或者是现代国家都是一样的。

有明一代,为了选拔人才,创造了各种形式的人才选拔模式,其中最主要的人才选拔模式莫过于科举制度。但是光靠科举制度所提供的人才是远远不够的,因此明朝还有学校,荐举等等方式来选拔人才。

在国家草创时期,明太祖发现科举考试所选拔的人才不太理想,为此他在洪武六年停止了科举,转而主要采用学校和荐举两个方式选拔人才。

之后朱元璋发现学校和荐举还是不如科举考试的选拔稳定,于是在洪武十七年又重开科举,鉴于新科进士通常缺乏行政经验,因此朱元璋派新科进士去各个政府部门观察学习政府机构的工作流程,这一过程被称之为“观政”,这群进士因此也被称为“观政进士”。在这个背景之下就出现了庶吉士。

02

所谓庶吉士就是观政进士的别称,朱元璋采用《书经》之中“庶常吉士”的名称来称呼这些进士,因此称为“庶吉士”。

黄佐《翰林记.庶吉士铨法》记载: “庶吉士之选始自洪武十八年乙丑。上以诸进士未更事,欲优待之,俾观政于诸司,俟谙练然后任之。其在本院、承敕监等近侍衙门者,采《书经》‘庶常吉士’ 之义,俱改称为庶吉士,其在六部及诸司者仍称进士云。”

03

庶吉士制度虽然创始自洪武时期,但是建制并不完全,所以在史料记载中并没有关于洪武时期选拔庶吉士的内容。

明太宗朱棣通过靖难之变登上了帝位,对于科举考试更加重视,同时也开始对庶吉士制度进行完善和规范。

永乐二年在有司的主持下,“龙飞首科”挑选出了庶吉士官员,从二甲三甲的进士里挑选了文学优秀以及书法优秀的几十人进学,“择文学优等杨相等五十人及善书者汤流等十人俱为翰林院庶吉士 ,俾仍进学”,此时已经确立起了庶吉士的培养机制。

永乐时期确定了使用进学的方式来培养庶吉士,让新科进士进入翰林院学习,除了永乐三年时期有例外情况,让部分庶吉士进入了文渊阁做秘书工作,此后庶吉士仍然在翰林进学。庶吉士的制度的成型和朱棣创立并日益完善的内阁制度有着密切的联系,并在日后的时间中逐渐完善。

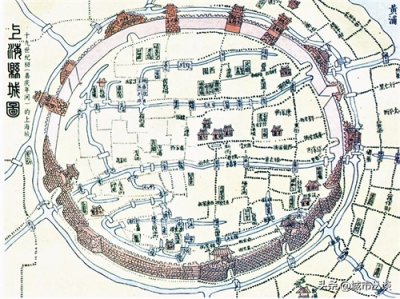

翰林院遗址

04

选拔庶吉士的方式被称之为“馆选”,而挑选的进士仅为二甲及三甲的新科进士,一甲前三名并不在挑选范围之内,而永乐时期虽然庶吉士定制基本成型,但仍有不完善之处,体现在馆选的名额不固定,并且不是每次科举都馆选。

此外还有将学习翻译的举人、监生考中进士之后改为庶吉士的特例,“初自国子生选入翰林习译书,至是中进士,亦改庶吉士,仍隶翰林院。”直到英宗正统年间才把译字生的考试从科举考试中分离出来,到成化年后遂成定制,译字生再也没有选为过庶吉士。

05

弘治年间,为了完善庶吉士制度,大学士徐溥提议将庶吉士定科选拔,并标明庶吉士员额,“庶吉士之选,自永乐二年以来,或间科一选,或连科屡选,或三科同选............自今以后立为定制,一次开科,一次选用。”其中“三科同选”指的是明宣宗宣德九年,当时宣宗诏令他登基以来举办过的三次科举的进士们一起到文华殿参与庶吉士的选拔,导致出现了“三科同选”这样神奇的场景。

弘治朝以后,庶吉士仍然不是根据徐溥的建议每次科举都要选。

06

根据万历时期内阁大学士朱赓的总结来看,从嘉靖二年到万历八年共计二十场科举考试,有九次科举都没有选拔庶吉士。

而万历十一年之后的每场科举考试都对庶吉士进行了选拔,“自嘉靖癸未 (嘉靖二年 )至万历庚辰 (万历八年 )二十科内,九科不选。自癸未 (万历十一年 )后,每科俱选。”

因为庶吉士是高级文官的储备人才,朱棣在庶吉士的选拔制度定型时期,也确立起了庶吉士的培养制度。我们上文说过,因为新科进士不习政务,所以明太祖朱元璋将他们分遣去各个政府机构观政学习。

07

而到了太宗时期,朱棣让内阁阁臣们为教师,负责教育各位新晋的庶吉士。但是除了这两种方式之外,明代还通过直接命令庶吉士办事的方式培育庶吉士。

比如宣德年间,宣宗就任命通过锻炼的庶吉士为六科给事中,“与知县、教谕俱历事六科以备用。”

同时明宣宗考虑到内阁大臣们都是日理万机,政务繁忙,为此他免去了内阁大臣们的教导庶吉士任务,另外额外任免学士作为庶吉士的老师督导庶吉士学习,而内阁大臣们只需要负责抽空考校庶吉士的学习情况就行了,“后生进学必得前辈老成开导之,卿等日侍左右,无余闲,其令学士王直为之师,常提督教训,所作文字亦为开发改窜。卿等或一两月或三月一考阅之”,自此之后一般每科庶吉士都会有两位学士或以上官职的官员作为馆师教授庶吉士。

08

庶吉士所需要学习的是经史典籍,国家典章制度,诗词歌赋的写作以及定期参加馆试和阁试。

顾名思义,馆试就是馆师学士们主持的考试,阁试则是前往内阁参与的考试,考试内容除了诗文典籍以外,还有大量的时政内容,包括经济,政治和军事等各个方面,比如《兵事议》、《治漕运议》、《云南镇臣约束土司檄》以及《议军京操班军疏》等等。

09

庶吉士培养的时间也并非是一成不变的,在景泰以前,庶吉士的学习时间一般是长达八九年,短的也有四五年。自景泰五年有了三年培育庶吉士外出为官的先例以后,庶吉士培养时间为三年就形成了一个定制。

一般来说学习优秀的庶吉士就会直接授予翰林院检讨、编修之类的官职,次一等就是给事中和御史,都是当时上升空间极大的官职。

但也有少部分庶吉士放出为主事,而庶吉士大多不愿意担任主事,因为主事作为六部下属机构的领导人,并没有翰林院,科道言官之类的清流地位尊崇,所以很少有庶吉士去。

在庶吉士制度尚不完善的明初,还有不少不太幸运的庶吉士被外放为地方知县,直到宣德以后庶吉士才不再外放为地方官。

10

庶吉士作为高级文官人才储备,虽然培养周期长,学习事务繁多,但是不得不说确实经过这一番历练之后的大部分人都是当时朝堂上的中坚力量,不仅是能力上如此,在官职地位上也是如此。

因为庶吉士出来大多数人必然是担任翰林院职位,而自英宗天顺以后,内阁大臣选拔必然是从翰林院之中挑选,因此当时进入庶吉士之列的进士们被时人视为“储相”。

徐溥有言:“储材于馆阁以教养之,本朝所以储养之者,自及第进士之外,止有庶吉士一途,凡华国之文与辅世之佐有赖于斯。”

11

按照《明史》的说法,天顺以后“非翰林不入内阁”,“庶吉士始进之时,已群目为储相”,《明史》统计明代内阁大臣共计一百七十多人,而由庶吉士出身的占了其总数的十分之九

“通计明一代宰辅一百七十余人,由翰林者十九。”

可见庶吉士制度对于明代高级文官的培养起了极其重要的作用,在当时的历史条件下,满足了明代的政治需要,使得明代能够一直有着足够的人才储备,这项制度的可取之处也被后来的清朝所借鉴并继承。

标签: