徐达是怎么死的?真的是被朱元璋赐死的吗?

徐达是怎么死的?真的是被朱元璋赐死的吗?

“狡兔死,走狗烹;雕鸟尽,良弓藏”这是韩信惨死未央宫时所留下的感叹,自古以来,每逢王朝鼎革之际、国家更替之时,开国君臣之间的关系势必会成为最大的焦点。是君臣相守,共享荣华?还是过河拆桥,屠杀诛夷?无论是哪一个都是摆在君臣眼前所避绕不开的难题。毕竟,在家国天下、九鼎重器这种利益攸关的问题面前,即便是血脉至亲都很难令人信服,更何况是智勇兼备、实力超拔的异姓功臣呢?

而只要提到诛夷功臣的问题,汉高祖刘邦和明太祖朱元璋又势必会首当其冲的成为人们口诛笔伐的对象。而由于特殊的历史环境和异样的政治氛围,明太祖朱元璋更是被黑化的一塌糊涂,从意图谋逆的胡惟庸案到怙恶不悛的蓝玉党案,因其牵连人数众多、涉及范围甚广、政治影响恶劣等缘故,数百年来,一直压得朱元璋抬不起头来,甚至就连病殁善终的大将军徐达,也被有心之人因缘附会,网罗演绎,而成为朱元璋诛戮功臣的又一大罪状。

那么,相对于在坊间被演绎的惟妙惟肖的“太祖逼死徐达”的剧本。真实历史中的徐达又是怎么死的呢?真的是被“刻忌之心甚重”的朱元璋逼死的吗?

一:中山王徐达——洪武帝朱元璋的韩信

徐达,字天德,濠州人(今安徽凤阳),家中世代务农,唯徐达“少有大志,刚毅武勇,饶有谋略”。身逢乱世的徐达一如很多热血壮志的青年一样,完全不愿意追随父祖辈的步伐,面朝黄土背朝天的在地里刨食,更何况当时天下又是天灾频仍,人祸不断。哪里还能够让人“安心生产,置办家业”?所以,在朱元璋奉命“往返故地,招募将旅”之时,当时年仅22岁的徐达即欣然前往,甘心投效。据史料记载,相见之初的两人即一见倾心,结为莫逆,情深之至,为当世所罕见。

这之后,徐达更是凭借其卓越的“军事才能”,参与并亲自指挥了鄱阳湖水战和剿灭张士诚等,与朱元璋集团生死攸关的关键战役。公元1368年,在完全肃清南方割据势力之后,朱元璋在应天府(今南京)登基称帝,建国号为大明。

同年,朱元璋又命徐达为征虏大将军,常遇春为副将军,高举“驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民”的旗帜,亲率大军25万进行北伐战争。不久就收复了元大都(今北京)。是役,徐达不仅彻底完结了长达百年的蒙元统治,把中华儿女从备受异族欺凌、蹂躏的艰难困苦之中解救出来;而且还收复了丢失近500年的幽云十六州,达成了数百年来令无数英雄豪杰魂牵梦绕却始终只能徒负奈何的梦想。不仅如此,他还从根本上宣示了国家的主权、维护了领土完整,使饱受异族压迫的汉民族再次堂堂正正的屹立于东方大地之上。

洪武十八年,勋绩盖世的徐达因疽发于背而薨,朱元璋感慨泣下,为之辍朝,并追封其为中山王,谥武宁,赐葬钟山,亲撰神道碑文,配享太庙,肖像功臣庙,位次第一。生荣死哀,莫过于此。

帝为辍朝,临丧悲恸不已。追封中山王,谥武宁,赠三世皆王爵。赐葬钟山之阴,御制神道碑文。配享太庙,肖像功臣庙,位皆第一。

徐达为人谦逊,低调恭谨,战功愈甚而恭敬异常,待人接物则礼制备全,虽为武将却好学不倦,颇有文人儒雅之风,又深得“月盈水满”之精髓,每逢战胜克取,亦必归功于朱元璋之高瞻远瞩,回军之后更是主动上缴兵符印信,以示不恋权势。唯此,终其一生皆为朱元璋所亲厚信赖,不曾有纤毫之嫌疑。可谓明初开国功臣中仅有的既能得以善终,又能备极荣哀,子孙封侯的人。

二:三世封王——与国共休戚的徐达后人

中国人做事向来极为理智,甚至因此而显得冷血残酷。这一点曾被李泽厚先生定义为“极端的实践理性主义哲学”,作为由赤贫崛起而问鼎天下、富有四海的帝王,朱元璋的心智、权谋,即便不能说是千古无二,那也应该是独步古今的。伟大领袖毛泽东就给予朱元璋以“自古能军无出李世民之右者,其次则朱元璋耳”的至高评价。

如此而言,倘若徐达真的是被朱元璋逼死的话,那么在他去世之后,他又何必兴师动众的给予徐达“开国功臣第一人”的无上殊荣,更不必赠送“三世皆王爵”的恩赏。毕竟,封赏越厚、恩宠越盛,一旦事情败露,那脸自然也就被打的越痛。这种连三岁小儿都能想通的问题,堂堂洪武帝又岂会轻易触犯?

再说,朱元璋本就不是什么心慈手软、顾念旧情的良善之辈。对他而言,为了江山社稷的磐石之固,没有什么是不可以被牺牲的,而这也就是他能够义无反顾的斩杀鞍马劳顿、居功至伟的李善长和血战沙场、屡建奇功的蓝玉的原因所在。更何况,朱元璋本人从不认为自己对功臣的杀戮是一种背信弃义,只能“共患难而不能共富贵”的表现,因为他的自我期许是建立一个“乌托邦”式的极乐王朝。故此,倘若朱元璋真的有心要收拾徐达的话,本着“斩草不除根,春风吹又生”这一最基本而浅显的道理,一并遭殃的就应该还有徐达的家人,但事实却是,徐达的子孙后代都异常的显荣富贵,基本做到了“与国同休戚”的地步。

1、徐达的四个儿子

长子徐辉祖在徐达死后继承爵位,因“靖康之难”中坚决拥护建文帝,所以被明成祖朱棣削去爵禄,责令闭门思过,永乐五年,徐辉祖去世,朱棣以“中山王不可无后”为由,封其长子徐钦为魏国公,后嗣虽有违法夺爵之事,但不久之后有被续封,其子孙绵延,直至明朝灭亡。

次子徐膺绪,曾任尚宝司卿,后又升任中军都督佥事,世袭都指挥使。

三子徐添福早殇

四子徐增寿,受父亲荫庇而官至左都督,建文帝怀疑燕王造反,徐增寿暗中应援,事发,被建文帝手刃。成祖朱棣即位后,追封徐增寿为武阳侯,之后又进封定国公,其子徐景昌继承爵位,子孙绵延,一直到明朝亡国。

2、徐达的三个女儿

基于古代社会重男轻女的现状,我们只知道徐达的长女嫁给了燕王朱棣, 次女嫁给了代王朱贵;三女嫁给了安王朱楹,后来,燕王起兵靖难,成功夺权篡位之后,徐妃也就成了皇后。至于民间所传,徐达还有一个女儿为朱棣所逼做了尼姑,那不过都是小说家笔调,搜奇猎怪,鼓动人心罢了。

再说,这世间岂有谋杀其父,而重用其子的道理?以朱元璋残忍嗜杀,铁血刚强的性格,一旦有心要搞死徐达,他必然不会悄没声息。他绝对会大张旗鼓,广而告之,然后东西牵引,搞得声势浩荡,将一杆勋臣贵戚全数牢笼其中,然后锻炼成党狱一网打尽。毕竟,斩草树根,才是朱元璋这类狠人所信奉的人生准则。就像洪武四大案那样,凡是涉案人员,哪个不是身死族灭?

三:简要梳理“朱元璋逼杀徐达”事件的发展脉络

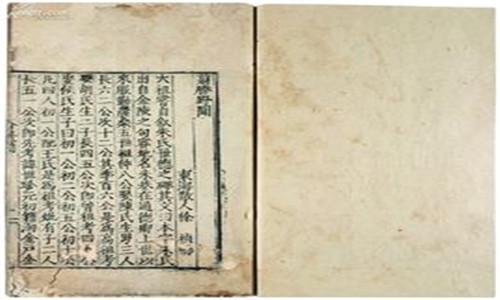

关于“朱元璋逼死徐达”的记录最早出现于明代才子徐祯卿所撰的《翦胜野闻》:

徐魏国公达病疽,疾甚,帝数往视之,大集医徒治疗。且久,病少差,帝忽赐膳,魏公对使者流涕而食之,密令医工逃逸。未几,告薨。亟报帝,帝蓬跣担纸钱道哭至第,命收斩医徒。夫人大哭出拜帝,帝慰之曰:“嫂勿为后虑,有朕存焉。”因为赒其后事而还。

就其记载而言,首先,徐祯卿只是含糊其辞的说在徐达病情稍有好转之后,给徐达赐了膳食。至于膳食是何物,并无明确记载;其次,文中所言,徐达对使者流涕而食之,随后又密令医工速速逃去。究其原因何在?同样没能细细阐述。换言之,徐达的“对使者流涕而食之”的举动,我是否也可以理解为对朱元璋不忘旧情、时刻挂念自己的激动和皇恩的感戴?至于“密令医工逃逸”则因为他自知病势沉重难以再起,出于对朱元璋雄猜的秉性的了解,害怕因为自己而祸延医工才嘱托他们赶紧离去呢?

就此而言,徐祯卿的笔记并不能明确说明徐达是被朱元璋逼杀的。更何况,就古代的医疗条件而言,“疽”这种病根本就是回天乏力的绝症,诸如范增、宗泽等无一不是死于此病。徐达既患此绝症,即便朱元璋当真“恨之欲死”,想必也没有亲自动手的必要。毕竟,一旦动手,不就是授人以柄吗?所以,我们基本可以断定,徐祯卿所载的故事应当也是不知从哪里“道听途说”来的。一如《四库全书》对他的评价“书中所纪,亦往往不经(荒诞、荒唐、谣言,不可确信的意思)”

但就这样一则简短的几乎没有任何情节的文字,到了嘉靖年间的王文禄笔下就成了“徐达病疽,帝赐以蒸鹅,疽最忌鹅,达流涕食之,遂卒。”的记载。而据王文禄自己所言,他这条“信史”也不过是来自于“外祖父授之于其母,其母又授之于他”的口耳相传,而更巧的是,对于明初很多事情他都因为“年岁既久而有所遗忘”,偏偏就是朱元璋逼杀徐达之事令他记忆深刻。而根据治史“疑信从无”的原则,这种经“口传”而得来的“史料”,向来是不能堂而皇之的作为“信史”来处理使用的。在之后,随着时间流转,到了清代赵翼所撰写的《廿二史札记》中,朱元璋逼杀徐达之事赫然就成了确信无疑的“信史”。虽说他在文后加了“此乃无稽之谈”的评断,但不知道何故竟然越传越广,成了人尽皆知的“事实”。

四:拨开风尘看本质——探索谣言背后的险恶用心

不知诸位对于目前市面上所流行的两幅截然不同的洪武帝朱元璋的画像是一种怎样的心态。就我个人而言,两个版本的太祖像恰恰彰显着两种不同政治路线和治国理念。首先,我们必须明确的是,这张“鞋拔子”脸异常突出的太祖像盛行于满清时期,而“五官端正”的太祖像则一直被收藏在深宫大内之中,时至而今,若不是国家开明的言路使我们有机会看到真正的太祖像,想必我们会一直将“鞋拔子”像作为太祖真容,子子孙孙的被蒙在鼓里。

再说,无论是被传得沸沸扬扬的“朱元璋逼杀徐达”的谣言还是真真假假、煞有介事的“火烧功臣楼”事件。都是在满清入主中原之后才开始大规模的传扬开来的。若说这中间没有满清王朝什么事的话,想必任谁都是不信的吧。更何况,通过诋毁前朝、抹黑前朝,以证明自己才是“天之所命”的把戏向来是历朝历代所乐此不疲的。再看看,满清官修《明史》,整整耗费了百年时间,要说是为了美化明朝才如此煞费苦心的话,我是无论如何都不信的。所以,结合诸般现象,再加上民间笔记和惨痛历史(扬州十日、嘉定三屠)等历史现实相互印证。满清王朝的“司马昭之心”自然也就昭然若揭来。

固然,一向强调“乱世用重典”的朱元璋确实杀了不少功臣,但倘若我们将明初功臣做个统计的话,我们又会发现,除了部分因病去世的或战死沙场的,绝大多数的功臣都是永葆荣华、寿终正寝的。被诛杀肃清的只有极少数人,可这极少数的被杀者真的冤枉吗?所谓“覆巢之下,焉有完卵?”数千年来都被奉为圭臬的政治游戏。凭什么到了朱元璋这里就行不通来呢?

关于明朝,限于传统史观的限制,人们总是或多或少的有些自己的看法和感想,但不论如何,其整体上主要还是以指责和批判为主。可一旦要深究其之所以批判指责的原因,很多人又往往缄默不能言,道听途说、人云亦云往往是历史流传的最佳方式,在加上深埋在人性深处的对于“隐私”的癖好,所以,明王朝的斑斑劣迹也在民间广为流传、经久不衰。

但这终究不是研究历史“以鉴来今”的上佳途径,唯有以理智的思想、崇实的精神去拨开历史风尘,我们才能在最大限度上去还原历史本质,还古人一个清白、给自己一个真相,进而探寻隐藏在谣言背后的险恶用心,以此自省、自警。唯有如此,我们才能在“人情每多同情弱者而畏忌强者”的普世价值观中,始终拥有自己的观点和眼光,进而有效的避免被别有用心之人所利用,心怀悲悯却又是非不分的去肆意排挞、污蔑、诟戾、诋毁”他人。

标签: