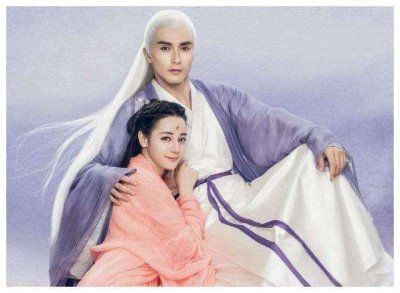

差点被司马昭立为世子的齐王司马攸

差点被司马昭立为世子的齐王司马攸

齐王司马攸本来是晋武帝司马炎的亲弟弟,两人同父同母,是血脉最浓的至亲。而要讲司马攸,不得不提及以下三国时期的一些人物了。当年在司马懿死之后,魏国的大权,被他的长子司马师所把持。官拜抚军大将军,同时也是辅政大臣。

但是司马师却一直都没有儿子,于是亲弟司马昭便把自己的二儿子司马攸过继给了哥哥当儿子。司马师不断东征西讨,为司马家扩充势力和功业,但不幸的是在其四十八岁那年,却病死在了平淮南文钦的战役中,后来晋朝取代魏之后,追封司马师为景帝。

司马师死后,司马昭其实也并非善类,他并没有奉命坐镇许昌,而是趁势亲率大军回师洛阳,从而进位大将军加侍中,都督中外诸军事,将魏朝的军政大权牢牢地抓在手中。

司马昭掌权后,倒是闹出了一出魏帝曹髦“造反”被杀的闹剧,为啥要说是闹剧呢,因为我认为自古只有造反的臣民,何来皇帝造反之说啊!这出闹剧之后,他又立了魏宗室曹奂为傀儡,自此“司马昭之心,路人皆知之”的说法便传开了。

司马昭在被封为晋王后,很多次都想立司马攸为世子。至于为什么要立司马攸为世子,我认为主要原因有两点,其一,司马昭和兄长司马师感情很深。经常对身边的人说:“天下,景王之天下也(此时司马师的谥号还是景王)!”

因此,立过继给兄长的二儿子司马攸为世子,也是想给过世的哥哥一个交代,毕竟司马师才是司马懿的嫡长子,司马攸过继给司马师,依照礼法应继承嫡位。

其次,便是司马攸这个人,"清和平允,亲贤好施“。名声和才望,都比司马炎要强,是一个品质端良的好苗子。所以,司马昭每次召见司马攸的时候,都会拍着自己的座位,笑着呼唤司马攸的小名:”桃符,这是你的座位呵。“

但是司马昭身边的亲信何曾,贾充等却不这么认为,他们劝谏称赞司马炎:”聪明神武,有超世之才。发委地,手过膝,非人臣之相也。“这句话恰恰说中了素有司马昭心声,他早已有篡位之心。再加上司马炎毕竟还是自己的嫡长子,所以也就没有下定决心,让自己的二儿子,登上世子位。

俗话说的好,知子莫若父,察子莫若母啊。司马昭临死的时候都在担心,他们手足相残啊,在病榻上还挣扎着为兄弟二人,讲解汉朝淮南王,魏朝陈思王(曹植)与当皇帝的兄长不相容的故事,希望他们能引以为戒,友爱相扶。

而在兄弟二人的生母王太后临死前,也曾流泪对司马炎说:”桃符性急,而你这当哥哥的也不慈爱,如果我死了,恐怕你们兄弟必不相容。希望你能友爱自己的弟弟,勿忘我言。“

其实齐王司马攸这个人,并不是矫情饰貌,潜藏野心的虚伪王爷。晋武帝登基后,这位齐王统领军事,抚宁内外,有匡扶社稷的功劳。司马攸又是个仁德的人,每逢水旱灾祸,都会对封地内的百姓减免赋税,恩养有加。平时,待人也是谦虚谨慎,和蔼可亲的,也曾多次劝谏晋武帝务农重本,去奢即俭。

所以朝内朝外,都因为有这么一个持重厚道,宽仁和气的王爷而高兴。

所以在武帝晚年,与那个傻太子司马衷相比,朝臣心中更理想的继承人,司马攸已然当仁不让。但是最终兄弟二人还是没有躲开手足相残的宿命,假使司马炎能让司马攸即为,我想也就不会出现后来的八王之乱了。而五胡乱华的血泪史,也应不会出现了

标签: