桥一一见证重大历史瞬间的天津金汤桥

桥一一见证重大历史瞬间的天津金汤桥

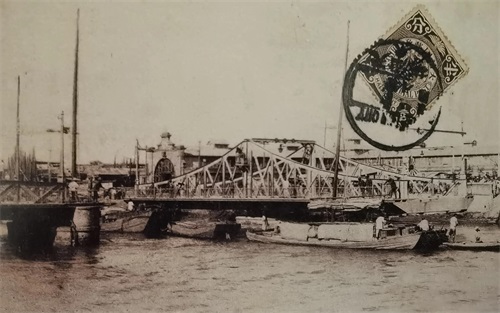

老照片中的金汤桥

·史海钓沉·

海河在天津市区内的这一段儿,如果能让逝水与时光倒流几十年,河面上的桥,并不像今天这样多。

记得已是上世纪八十年代我初到天津时,从和平去河东,还曾坐过轮渡,船票的价格大致与公交车相当,只有几分钱。到了九十年代,我最常走的有两座桥,一是解放桥(原万国桥,也叫法国桥),一是金汤桥。过解放桥是因为总去东站赶火车,而常走金汤桥呢,是由于我有位朋友家就住在建国道,我周末老去找他,或上美院看画家哥们画画,或到设在一宫院子里的邮市玩邮票。有一晚我在他家喝高了,他老婆问我还能不能回家,我说咋不能回啊!于是我就晃晃悠悠地走了,于是我就在金汤桥上扒着铁栏杆不停地哇哇大吐,于是我就在金汤桥上瘫坐了一夜。在那日初秋的晨光中,我以自己不太高的颜值,赢得了这辈子最高的一次回头率。

金汤桥在老百姓中有人也称其为东浮桥。或许你会问,明明是水泥桥墩全钢架结构的大铁桥,为嘛叫浮桥呢?这话得扯远了。早在大清雍正八年也即公历1730年,一个叫孟衍周的盐业官员,见两岸百姓往来不便,便捐了些俸银,在海河的这一位置架设了一座舟桥。桥是由13只大木船连结而成的,桥面上铺着活动木板,此桥最初正式的名字为盐关浮桥,老百姓嫌绕嘴,叫来叫去,就叫成了东浮桥或者孟公桥。时光像海河水一样流淌到了清光绪三十二年也就是1906年,因为要铺设通往老龙头火车站(现天津站)的有轨电车路轨,海关道便会同奥地利、意大意租界领事部门,与比利时的电车电灯公司合资,兴建了这座长约80米宽约10米能够通行有轨电车的大型可开合永久性钢结构铁桥,因取固若金汤之寓意,于是金汤桥这个名字便诞生了,并与1903年和1927年分别建起的金钢桥和万国桥一道,成为海河上的著名景观。但百姓叫老名字叫习惯了,许多人仍是称之为东浮桥。

老明信片中的金汤桥

老明信片中的金汤桥

老照片中的金汤桥

开启时的金汤桥,桥体钢架横向转体

金汤桥开启时大船通过

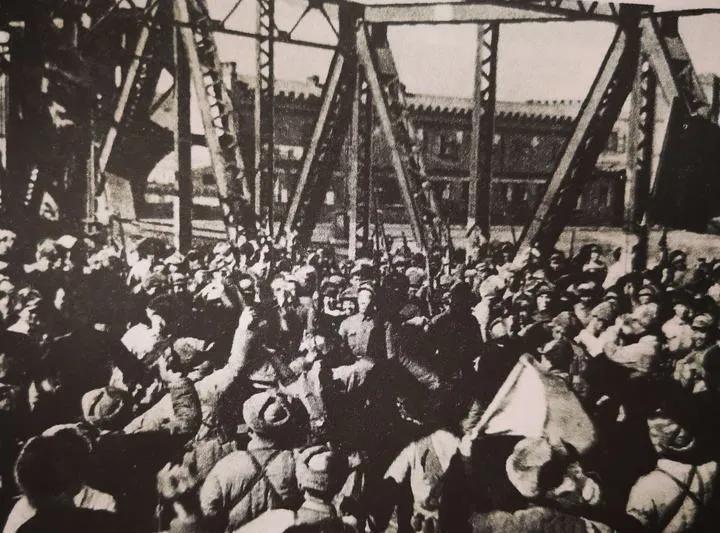

金汤桥建成虽只有百余年,但却经历了三个朝代一一大清、民国和新中国。而其最大的荣耀,便是在平津战役解放天津的攻坚战中,因成为东北野战军主力部队东西对进会师之地而永载史册,名扬天下。此役,东野共动员了5个军22个师共计34万兵力参战,其中38军、39军由西向东攻击,44军、45军由东向西推进,46军则在关键节点由南向北助攻。具体指挥天津之战的刘亚楼将军制定的东西对攻战术是非常对头的,因为天津是一座沿着蜿蜒的海河而建的狭长城市,东西对进,将对守敌形成腰斩和分割之势。战役的结果也是如此,总攻的号角从1949年1月14日上午10时吹响,至东西对进的前锋部队1月15日凌晨5时多将红旗插上金汤桥头,仅仅用了19个小时,而至15日下午3时,快刀斩乱麻一般分割肃清全部国民党残存守军并活捉敌警备司令陈长捷,也只用了29个小时,这在中外城市攻坚战中是很罕见的。

天津之战东西对攻部队会师金汤桥

我虽非喝海河水长大,但对天津这座城市却有着一种天然的亲近感。这不仅仅是我的祖辈在从山东迁往关外的路上,曾在天津作过不长不短的停留,同时也与平津战役的参战部队有着丝丝缕缕的关联。当年参与解放天津的东野46军,南下不久旋又挥师北上,参加了抗美援朝战争,归国后便长期驻守在我的家乡,直至1975年换防归属到济南军区。而另一支部队也即“万岁军”38军,则是我这个学生兵入伍后接受各种军事训练并代职锻炼的第一个大熔炉。

余生也晚,虽然没能亲自经历过当年海河两岸的刀光剑影和血与火的洗礼,却也抓住机会有幸重新穿越到了1949年的那个冬季,重温了那种波澜壮阔的场面。电影《大决战·平津战役》1990年底至1991年初在天津拍摄时,我已从部队转业到天津,单位派我和一位姓吴的同事跟随剧组多日,去记录拍摄的点滴。我还记得拍金汤桥会师那场大戏时,因怕出现穿帮镜头,副导演还为我和老吴找来了两套旧军装,说你们干脆去当群演吧,跟着跑!最终我俩也冲上了金汤桥。那一刻,我的意识有些模糊,觉得那一刻分明就是1949年的1月15日凌晨5时。

电影《大决战》中的金汤桥会师镜头

标签: